杨永信资料图

在部分亲历者们看来,他们在“网戒中心”的经历远比所谓“网瘾”本身来得可怕。

在16岁的付楠(化名)看来,这两年,他无异于经历了一场噩梦。

由于被父母认为“染上了网瘾”,从2014年夏天到今年8月初,付楠被家长三次强制送到位于山东临沂的网络成瘾戒治中心(以下简称“网戒中心”)。

在这里,他过着近乎军事化管理的生活,接受“电击治疗”。

成立于2006年1月的“网戒中心”,是临沂市精神卫生中心(即临沂市第四人民医院)下设的“特色科室”。中心主任为杨永信,他同时兼任临沂市精神卫生中心副院长。

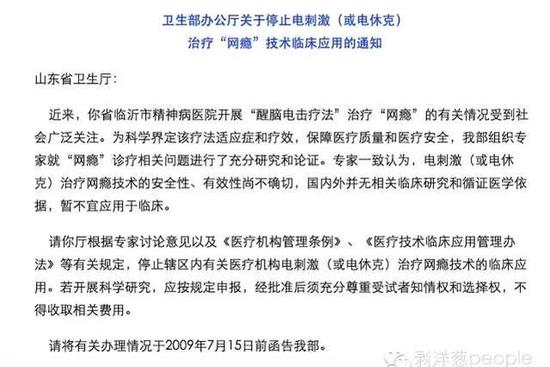

这里曾一度被无数家长视为“戒网圣地”,杨永信是家长们眼中的“救世主”。7年前的2009年,媒体曝光“网戒中心”背后的暴利和电击治疗等问题。当年7月,卫生部致函山东省卫生厅,叫停“电击治疗”方法。

“网戒中心”和它的掌门人杨永信一度在公众视野中消失。

事实上,熟悉的故事仍在这里发生。临沂“网戒中心”公布的数据显示,2009年后,每年仍有数百名青少年被送到这里,接受“治疗”。

“网瘾”

付楠第一次被强制送到“网戒中心”,是在2014年夏天。

他当时14岁,7月底的一天,午饭过后,从补习班回家的付楠被父亲强行拉上了车。

付楠的父亲对剥洋葱(ID:boyangcongpeople)回忆,他本想一直开到临沂,“但孩子又哭又闹,”最后将孩子送回了家里。

一周以后,父母安排付楠到安徽阜阳“玩两天”,借住在姨夫家中。一天午饭后,付楠出门,被两个人在路边强行架上了一辆车。

付楠坐在后座,两个人按住他。他看到车里有爸爸妈妈。

他问父亲去哪儿。

“下车你就知道了,”父亲说。

付楠的父亲曾反思过这种强制性的行为,甚至认为这种行为是事实上的“绑架”。但他还是觉得,“都是为了孩子好,这么做没什么太大的问题,是值得的。”

临沂市精神卫生中心外景。受访者供图

车子开了四五个小时后停下来。下车后,付楠看到一栋五六层高的白色建筑物,随后,他被两个工作人员领进一间教室大小的屋子,里面坐着约20个与付楠年龄差不多的“穿迷彩服的人”。

他们是一群被家长视为“网瘾少年”的孩子。

“他把自己关在屋里,天天不上课,有时候甚至不吃饭,肯定在里面玩游戏啊。”付楠的父亲说,那段时间,自己和付楠“基本上没办法交流”,想要“管孩子”就必定会被顶撞。

在父亲看来,儿子的问题非常严重,罪魁祸首则是“网瘾”。

有一天,他和一位补习班老师聊起此事,老师向他推荐了临沂“网戒中心”。

类似的情况,也发生在“网戒中心”其他人的身上。

22岁的齐青(化名)高中毕业后在工厂上班,他喜欢去网吧玩游戏。那时候,齐青常常在网吧呆到很晚,以至于有几次父母都要亲自到网吧找他回家。

齐青对剥洋葱(ID:boyangcongpeople)说,自己当时痴迷于一种游戏,而父母也没有觉得他的行为是“网瘾”。

直到齐青母亲的一位朋友告诉她,孩子可能是“有了网瘾”,把齐青送去“戒网”的念头才在父母脑中冒出来。

2015年底,齐青被带到“网戒中心”。

制度

接下来的几个月里,付楠慢慢熟悉了“网戒中心”的生活。

据公开资料及付楠描述,“戒网中心”里的人被称为“盟友”,接受“准军事化管理”:每天六点起床跑操,吃过早饭后,他们要开始一上午的“课程”。

除星期日外,杨永信都会到现场,和“网戒中心”的“点评师”一起给“盟友”上课。

“上课的内容就是讲上网的危害,以及对父母亲情的感恩,希望我们在‘网戒中心’做出改变。”付楠对剥洋葱(ID:boyangcongpeople)说,下午,他们会回到屋内,面对家长站成一排进行“反思”,随后写日记。

晚上是自由活动时间,“网戒中心”有时会播放一些美国大片或者爱国主义题材的影片。

付楠和齐青说,“网戒中心”有一个“家长委员会”。除了“盟友”互相监督之外,“家长委员会”也会负责监督“盟友”接受“治疗”期间的行为。

在“盟友”出院后,他们还会每隔半个月联系一次“盟友”的家长,以了解“盟友”的最新情况。

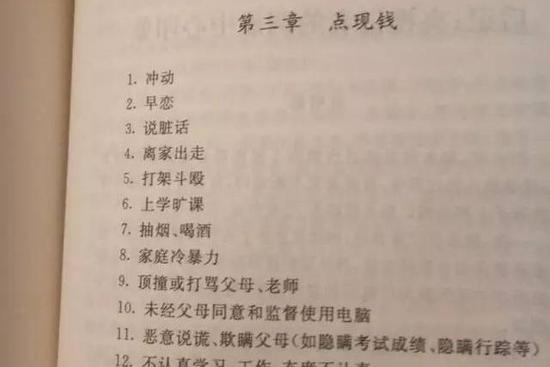

“网戒中心”里的守则。受访者供图

据公开资料及付楠等人描述,“网戒中心”有多达86条的规定,其中既有具体的如“和家长说想回家”、“吃巧克力”,也有抽象的“挑战杨叔权威”、“执行力不足”等内容。

违反这些规定的后果就是被“画圈”,当圈达到一定数量后,就会被送进“13号治疗室”——一间专门用来“电击治疗”的房间。

据齐青回忆,“盟友”中的“班委”被电击的“标准”是50个圈,普通人则是15个。

接受“治疗”期间,每位“盟友”都需要一名家长随身陪护。家长和孩子们一起上课,并负责照看孩子们的饮食起居。

家长与孩子住在宿舍中,每间宿舍有三四张病床,每张床旁边放一张陪护椅。晚上,家长们睡在床上,孩子们躺在陪护椅上入睡。

齐青说,杨永信对此的说法是希望孩子们能够吃苦:“吃得苦中苦,方为人上人”。

上课时,杨永信给家长讲“体验治疗”的过程。在杨永信的描述中,电击后丝毫没有疼痛,只是“麻了”。

付楠的父亲对剥洋葱(ID:boyangcongpeople)说,上课时,杨永信有时会遭到“新家长”和“新盟友”对电击的质疑,杨永信会用“从未出现过安全事故”和“电击后,孩子们都改变得更好了”来说服大家。“很少有对杨叔不信服的人。”

“治疗”

“网戒中心”的重要“治疗”手段之一的还是“电击治疗”。

被送进“网戒中心”半小时后,付楠便在“13号治疗室”接受了一次“电击治疗”。

他被抬进一间有两层防盗门的屋子,被按在一张床上,床边的一张桌子上,放着一个伸出四条触角般的电线的“小盒子”。

每根电线的末端,有一个小夹子,连着一根针灸用的钢针。一位穿护士服的人上前,把两根针扎在他的虎口两侧。

透过人影,付楠看到了一个穿着白大褂的中年男人,他戴着眼镜,中等身材。

通电之后,有人捂住了他的嘴巴。

付楠记住了那种疼痛感,“像有无数个针扎了进去,每一个细胞都在疼。”

当时,那个穿白大褂的中年男人告诉他,在“网戒中心”至少要坚持6个月,还问他是否有信心“坚持下来”。

听到付楠回答的“有信心”声音很小,男人作势要继续电击,“他手一挥,说声音有点小啊,看来信心不足,其他人又把我嘴捂住,我只好大声喊,有信心。”

事后,付楠才知道,穿白大褂的男人,是杨永信。

齐青对“电击治疗”疼痛感的记忆,几乎与付楠一致:“那时候,眼前就像电视机的雪花一样,已经看不清楚了。”

类似对电击的描述,早在2009年就出现在媒体报道中:“就像是那种特别高频率震动的小锤子,一下下打着我的太阳穴,痛不欲生。”

据此前的报道,“网戒中心”用来“电击治疗”的仪器叫做“低频脉冲治疗仪”。

在2011年接受媒体采访时,杨永信曾表示,“网戒中心”之前使用的“电休克治疗仪”已经按照卫生部的要求停止使用,现在的“电击治疗”实际上是精神科广泛使用的“低剂量电刺激治疗”。

剥洋葱(ID:boyangcongpeople)查阅资料发现,类似的治疗方式确实存在于医学领域,不过适用的病症却并非“网瘾”,而是睡眠障碍等神经系统疾病,且多数情况下被作为一种辅助疗法使用。而在使用的过程中,也并不会带来“盟友”们此前描述的疼痛感。

8月13日、14日,记者多次拨打“网戒中心”电话,均无人接听;临沂市卫生局未做回应。

付楠曾经多次向父亲抱怨过这种疗法所带来的疼痛,他的父亲认为,电击带来的痛苦就像是“家长打孩子”。

“打了你之后你也难受,但是不打你,就起不到管你的效果。”他对剥洋葱(ID:boyangcongpeople)说。

今年2月,在一次“治疗”后,齐青的手流了很多血。等在门外的母亲看到后,告知齐青的父亲。第二天,父亲不顾“网戒中心”的阻拦,把齐青带回了家。

“杨叔”

到目前为止,付楠已经被三次送到“网戒中心”。

在第一次为期半年的“治疗”后不久,父亲认为他“还是没治好”,在2015年11月又用强制的方式将他送回“网戒中心”,“治疗”了五个半月。

今年6月,付楠第三次被送到“网戒中心”。8月初,他刚刚回到家中。

在“网戒中心”,杨永信被称为“杨叔”。

在付楠的父亲看来,杨永信“挽救了网瘾孩子和家庭”,更是“为中华民族的复兴事业做了贡献。”

公开资料显示,54岁的杨永信在临沂市精神卫生中心工作30余年,从事精神分裂症、抑郁症等精神疾病的研究和临床治疗工作。

而真正让他为公众熟知的,还是“电击治疗”以及“戒网事业”。

在2009年媒体曝光之后,杨永信和他的“戒网”事业曾一度在公众视野中消失。但在2011年,据媒体报道,杨永信入选了山东省“十一五”卫生系统功勋人物总评榜。

也是在同一年,他编著的《用“心”戒网瘾》在科学出版社出版发行。

2015年,有媒体发布《杨永信:永远坚信每个孩子都是天使》的专访。

杨永信在专访中说,一些媒体或个人“总是用外行人的视角来评价专业性很强的东西”,并指责此前的一些报道“把治病救人的医学手段渲染成令人恐怖的摧残或酷刑,使得戒治网瘾的探索一度受到阻碍,甚至差点夭折”。

杨永信。资料图

今年4月底,临沂市科技局在网戒中心召开了由临沂市精神卫生中心承担的科研课题“网瘾戒治综合干预(教育)模式的研究”科技成果鉴定会。

鉴定委员会得出的结论是:科研成果综合技术填补国内空白,在国际上具有显著创新性,居国际先进水平,建议进一步扩大推广应用的范围。

“网戒中心”在十周年官方主页上曾公布一组统计数据,在2009年后,网戒中心的的收治人数经历了两年下滑,却在2012年后节节攀升,2015年达到接近900人的新高。对外公布的“治愈率”,一直稳定在六成以上。

“我觉得他身上有一种奉献精神,这种爱心不是每个人都能具备的。”付楠的父亲对杨永信有着高度评价,他说,孩子在网戒中心有了“很不错的变化”。“他会自己主动认识到以前的一些事情做得不对,认识到自己有‘网瘾’。”

然而,在亲历者们看来,这里是另外一种景象。

付楠、齐青等人说,他们在“网戒中心”的经历远比所谓“网瘾”本身来得可怕。在他们的描述中,那种一种没有安全感的生活。

“没有进去过的人,无法体会那里面的恐怖。”今年年初才“出院”的齐青对剥洋葱(ID:boyangcongpeople)说。

曾在7年前接受“网戒中心”治疗的鲁平,现在英国留学。他依然记得那种由于疼痛所带来的恐惧感,“出院”之后,他变得“很没有安全感”。

“特别多疑,尤其是刚回来那段时间,我谁都不信,家里面来客人,我会把自己锁在屋子里,刀就放在我枕头下。”(本文来自公众号剥洋葱)

- 中国儿童少年基金会“学习雷锋好少年”夏令营举行(2013-08-13)

- 中国儿童少年基金会“逐梦未来”项目在京启动(2013-10-11)

- 全国青年科普创新实验大赛落幕 激发青少年创新意识(2013-12-09)

- 宜信“小贝壳”青少年财商教育项目在京启动(2013-12-16)

- 星云大师寄语青少年成功人生四要素(2014-01-17)