墨云遮天,碧浪铺地,浪里独舟,熠熠散发着银白色的金属光泽。

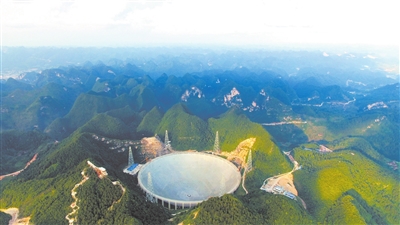

这里是贵州省平塘县克度镇大窝凼,500米口径球面射电望远镜“中国天眼”坐落于此。站上山顶观景台俯瞰,巨型科学装置镶嵌在水流溶蚀形成的大坑之中,现代机械美感与山体自然环境精妙融合,宛若天成。

天文学是孕育重大原创发现的前沿科学,也是推动科技进步和创新的战略制高点。作为全球规模最大、灵敏度最高的单口径射电望远镜,“中国天眼”被写入人民教育出版社编辑出版的《习近平新时代中国特色社会主义思想学生读本(小学低年级)》。

黔南的雨季雾霭蒙蒙。循着课本里的图文,记者走近“中国天眼”,感受它震撼面容背后,更为深邃的科技之美。

“中国天眼” 贵州省平塘县委宣传部供图

贵州省平塘县通州中学天文社团学生正在利用光学望远镜进行观测。本报记者 单艺伟 摄

辟新

驱车驶抵平塘县通州中学,距离“中国天眼”仅有15公里了。在该校物理教师陈礼碧的课堂上,不远处的大家伙有个更接地气的比喻——“锅”。

“这口锅的直径是500米。如果在里面装满蛋炒饭,够全世界每个人分2碗、全中国每个人分10碗。”他用学生容易理解的方式描述“锅”有多大。

对于射电望远镜而言,大就是王道。

来自太空天体的无线电信号穿越了遥远的宇宙空间,极其微弱。大口径意味着能覆盖更广阔的天区、收集更丰富的信息。

天文学看似浪漫,竞争却相当残酷,在观测设备上表现得尤为突出。

古代中国曾长期是天文现象最精确的观测者,而17世纪欧洲出现的第一台天文望远镜打破了这个常态。直到20世纪90年代,因观测设备落后,中国天文学家们仍在使用国外的二手数据开展研究。

1993年,国际无线电科学联盟大会在日本东京召开,提出要在新千年建造新一代射电望远镜。“我得回国。”时任中国科学院北京天文台副台长的南仁东,萌发了为中国建造大射电望远镜的梦想。

彼时,世界上最大的射电望远镜是美国的阿雷西博,直径为300多米,而中国同类型设备的最大直径不足30米。

关于“中国天眼”的梦想无疑是大胆的,可不大胆的又凭什么称为梦想?南仁东开始四处奔走,争取一切可以争取的支持。

在平塘县南仁东纪念馆内,记者跟随一张张照片感受这一路的艰辛。

起初,南仁东西装革履地站在主席台发言;选址期间,他卷起裤腿、打着雨伞、身披塑料布,踉跄在泥泞之间;建设时期,他头戴安全帽、身着施工服,隐没于建筑工人之中……

时光揉皱科学家的面容、催白他的头发,却终未辜负他的梦想。2016年9月25日,“中国天眼”落成启用,距离构想的提出,已经过去了整整22年。殚精竭虑、鞠躬尽瘁,南仁东因其突出贡献,2019年被授予“人民科学家”国家荣誉称号。

最大的设备并不直接指向最精彩的发现,但它提供了一种前所未有的可能性。

大胆做梦、开辟新路、怀抱期待,而不执着于最好的成果,“中国天眼”如此,平塘县通州中学的天文教育亦是如此。

“中国天眼”落成后,一些“无用”的想法时不时从陈礼碧的脑海里冒出来。“我们平塘出去的孩子,如果对‘中国天眼’一问三不知,人家会问他的物理老师是谁,那不是很尴尬吗?”

通州中学成立于1958年。记者环视校园,依山而建的教室、宿舍虽几经翻新,但楼梯上磨损的防滑条、教师办公室破裂的地板砖,都透露着岁月的痕迹。这所乡镇寄宿制初中此前几乎没有过科学教育的尝试,在这里讲天文,听上去就很“天文”。

可简单的初心就像一个支点,让陈礼碧有能量担起更大的责任。

他在学校成立天文社团,并坚持每周给七年级学生上一堂天文地方课程。没有相关知识储备,能听的讲座他都去听;天文科普遇到实操问题,他硬着头皮和一线城市有经验的教师“拉关系”;没有观测设备,他便四处“化缘”……

花了7年时间,陈礼碧在一间半旧的空教室里摆满了十数台簇新的光学望远镜,也点亮了学生对宇宙的好奇心。长枪短炮的科技感令推门而入的记者发出惊叹。

“我们的学生大多都是留守儿童。天文扩大了他们的视野、充实了他们的生活,让他们知道自己也可以脚踏实地、仰望星空。”陈礼碧这样理解天文教育的意义。

面对学生,更多时候他则会说:“好好学习,以后就能继续‘玩’天文。”

求索

“遥远的宇宙到底长什么样子?除了地球以外哪里还有生命体?”

和很多同龄人一样,一提起宇宙,通州中学八年级(5)班学生鲁安玉就会冒出一堆问题。加入天文社团后,他的问题更专业了——“通过‘中国天眼’,天上的星星我们都能看见吗?”

“中国天眼”不是“看”的,而是“听”的。在平塘国际天文体验馆,记者详细了解了“中国天眼”的工作原理。

与光学望远镜利用视觉观测不同,射电望远镜会收集天体辐射,转化加工成可以记录和显示的信息用以科学研究。这带给人类一种新的观察宇宙的角度。

“中国天眼”的灵敏度是阿雷西博的2倍,巡天速度是其10倍,将在未来20—30年间保持世界一流设备的地位。这不仅源于它的规模,更源于它史无前例的主动反射面技术。

传统射电望远镜的反射面是固定的。“中国天眼”则利用底部的柔性索网托起4450块反射面板,使反射面局部可以跟随索网的伸缩做到瞬时变形,从而更好地聚焦目标天体、满足观测需要。这也要求索网能在承受巨大重量的同时抗反复拉伸。

当时,市面上的钢索全部在疲劳试验中失败,南仁东和团队用两年时间跑遍大半个中国、几十个生产厂家。经过一百多次试验,他们终于找到了性能理想的钢索。

在南仁东纪念馆内,记者看到了“完美钢索”的横切面。7条细钢筋合抱成一组,5个钢筋组再合抱成一条,仿佛象征着“中国天眼”团队的团结共进、上下求索。

微观层面,陈礼碧也是一个求索者。他面对的问题是“为什么折腾”。

天文社团初创,没有经费来源,陈礼碧自费参加天文活动,家人问“为什么折腾”;高级教师的职称已经拿到了,天文科普也很累,同事问“为什么折腾”;学生个个面临中考压力,课本上要考的还不一定学得好,家长问“为什么折腾”。

一些时候他会给出“合理”的解释:参加天文活动能锻炼学生的大脑,无形中他们的解题方式就会更灵活。更多时候,他像一颗恒星,沉默而孤独地自转。

宏观层面,科学技术正以日新月异的速度发展。党的十八大以来,我国基础前沿研究实现新突破,战略高技术领域迎来新跨越,创新驱动引领高质量发展取得新成效,科技体制改革打开新局面,科技事业取得历史性成就、发生历史性变革。在一体统筹推进教育科技人才事业发展的大背景下,2023年5月,教育部等十八部门联合印发《关于加强新时代中小学科学教育工作的意见》,把对科学教育的认识提升到了新的高度。

一个发展中大国决心优化她的发展方式,这股春风吹遍了神州大地,也吹到了黔南的山坳中。2021年教师节,中共平塘县委、平塘县人民政府授予陈礼碧“平塘县优秀教师”称号,恒星的光芒开始照亮他身边的小宇宙。

“开始是兴趣,后来变成爱好,现在是责任了,不做不行。”志同道合者越来越多,学生发展得越来越好,今天的陈礼碧觉得自己终于“拨开迷雾了”。

他实现了人生价值的求索。

问天

2024年中秋节,陈礼碧和天文社团把观测设备搬到了校外。在平塘县通州镇荷塘桥广场,他们和周边社区的居民一起赏月。“月亮怎么是坑坑洼洼的?”“那么多坑是怎么形成的?”对于很多老乡来说,这是月亮第一次褪去神话的面纱。

从低头弄田到仰望星空,平塘人的生活因“中国天眼”而改变,这个山区小城也吸引了全世界的目光。当地紧抓机遇,发展天文科普旅游和研学产业,在以自然风光见长的贵州,树起了一块科技与自然之美交相辉映的金字招牌。

公路两侧的天文仪器浮雕、飞碟造型的路灯、天文小镇充满科技感的建筑、校园里四处张贴的天文学家语录……平塘海拔不高,但穿行于此,记者觉得自己与天空、宇宙似乎更近了一些。

按照直线距离来计算,离地面100公里的地方就是天空的边缘。如果有一条垂直向上的公路,开车一小时,我们就能触碰宇宙。可千百年来,引力桎梏脚步,在宇宙的规则和尺度下,我们渺小、微不足道。

但纵使是太仓一粟,人类也从未停止对宇宙的探索。

宣夜说、盖天说、浑天说,古代中国人用大胆的想象在脑海中构筑宇宙的模样。圭表、浑天仪、水运仪象台,古中国天文学家用精巧的仪器观测宇宙,预测祸福、指导生产。

时光转入新时代。2017年10月10日,中国科学院国家天文台收到了由“中国天眼”捕获的首批脉冲星信号。这是人类首次聆听到来自1.6万光年外和4100万光年外的脉冲星信号,使我国实现了零的突破。

截至目前,“中国天眼”已发现新脉冲星超900颗,是同时期国际上其他望远镜发现脉冲星总数的3倍以上。要知道,人类发现第一颗脉冲星后的半个世纪里,全世界发现的脉冲星也不到3000颗。

首次在射电波段观测到黑洞“脉搏”,发现迄今已知轨道周期最短脉冲星双星系统,探测并构建世界最大中性氢星系样本……近年来,“中国天眼”持续产出重量级发现。德国马克斯·普朗克射电天文学研究所的天文学家劳拉·斯皮特勒预测,到本世纪30年代,“中国天眼”将为人类研究超大质量黑洞碰撞等天文学前沿研究积累大量数据。

“FAST”,这是“中国天眼”全称的英文缩写,作为单词恰好是“快速”的意思,仿佛注解着中国天文从追赶到超越的速度。“达则兼济天下”,未来,“中国天眼”将持续为人类极目宇宙贡献中国智慧、提供中国方案。

在平塘国际天文体验馆的大厅里记者注意到,一组雕塑吸引参观者打卡、拍照——屈原站在地球模型上,挺身昂首,直指天花板上的星系图。

“明明暗暗,惟时何为?阴阳三合,何本何化?圜则九重,孰营度之?惟兹何功,孰初作之?”2000多年前,屈原或许就是这样对着天空发问,想知道宇宙、天体和生命的奥秘。

今天,在同一片天空下,带着同样的好奇,“中国天眼”正屏声聆听,等待广袤的宇宙给予人类期盼已久的回答。

(本报特别报道组成员:本报记者 张滢 刘亦凡 欧媚 单艺伟 执笔:本报记者 刘亦凡 欧媚)